歯周病を治すために

知っておくべき治療法と歯肉炎の治し方について

詳しく解説

歯肉から血が出る、口臭が強くなった気がする、歯が浮いたような感覚があるなどの症状がある方は、歯肉炎や歯周炎かもしれません。

これら2つを合わせて歯周病といいますが、歯周病は成人の約8割がかかっているといわれる身近な病気で、放置すると歯を失う大きな原因になります。

しかし、初期段階の歯肉炎であれば、セルフケアと歯科でのクリーニングで改善することが可能です。

ここでは、歯周病と歯肉炎の関係、治療法、そして日常での予防や改善方法について詳しく解説します。

目次

歯肉炎と歯周炎の違い

1)歯肉炎とは

歯肉炎は歯肉だけに炎症が起きている状態です。プラークの中の細菌が原因で歯肉が赤く腫れたり、ブラッシング時に出血が見られたりします。

この段階では骨や歯周組織に大きな破壊は起きておらず、比較的治りやすいのが特徴です。

2)歯周炎とは

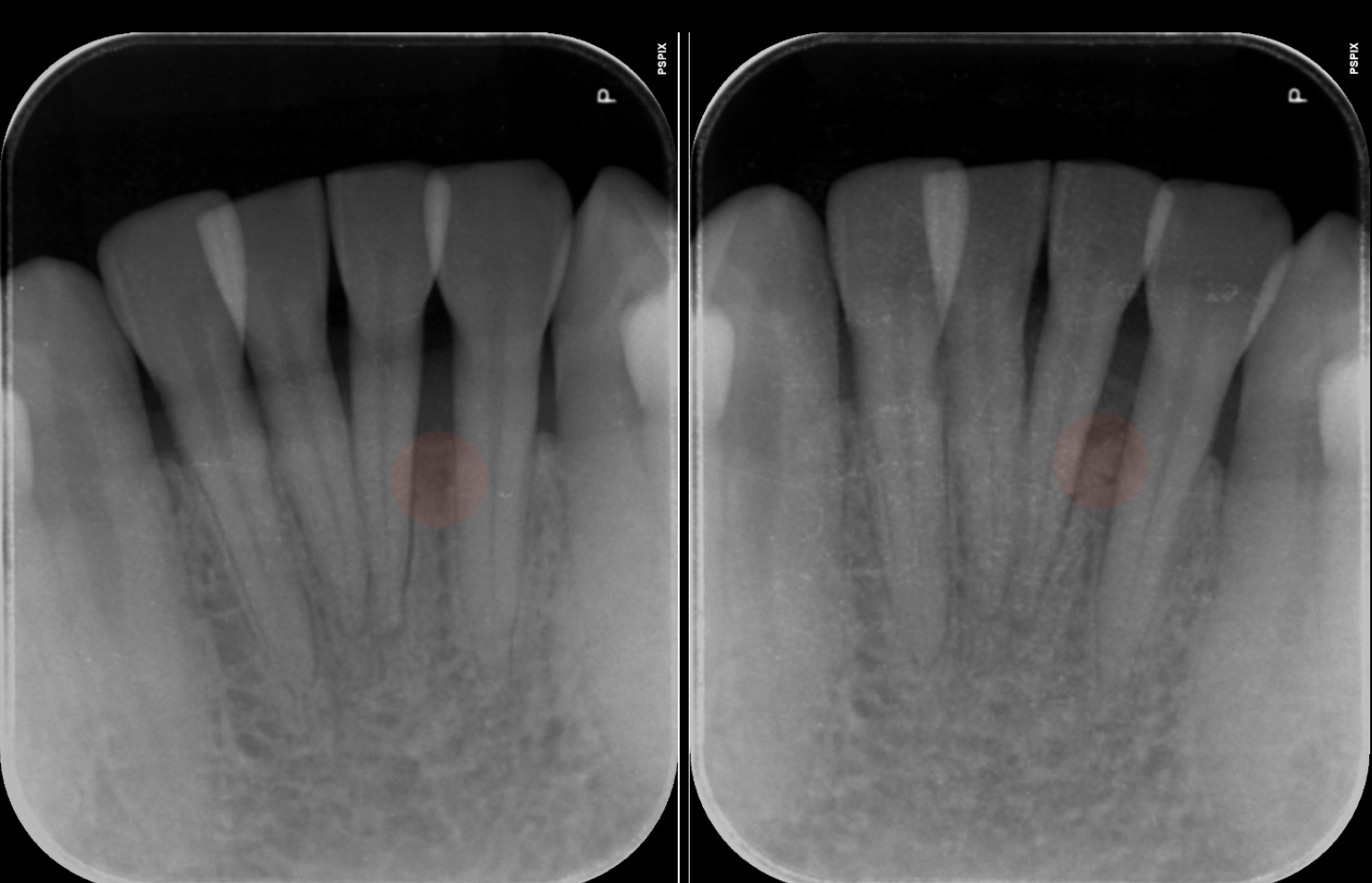

歯周炎は、歯肉炎が進行して歯槽骨や歯根膜にまで炎症が及んだ状態です。

歯を支える組織が壊されるため、進行すると歯がグラグラして最終的には抜け落ちる可能性があります。

3)両者の関係

歯肉炎を放置すると歯周病に移行します。

つまり歯肉炎は歯周病の初期段階といえ、早期発見、早期治療が非常に重要です。

歯周病の原因

1)プラーク

歯周病の最大の原因は、歯の表面に付着する細菌のかたまりであるプラークです。

プラークはやがて歯石となり、強固に付着して炎症を悪化させます。

2)生活習慣

喫煙、過度の飲酒、ストレス、睡眠不足なども歯周病を進行させる要因です。

血流が悪化したり免疫力が下がることで炎症が治りにくくなります。

3)全身疾患との関係

糖尿病や心疾患など全身疾患と歯周病は相互に影響することが分かっています。

持病がある場合、歯周病の治療や予防には特に注意が必要です。

歯周病の治療法

1)スケーリング

歯科医院でスケーラーという器具を使い、歯や歯肉の周囲に付着した歯石やプラークを除去します。

これにより炎症の原因を取り除きます。

2)ルートプレーニング

歯根の表面を滑らかにして、歯石や細菌が再び付着しにくい環境に整えます。

中等度以上の歯周病に行われることが多い処置です。

3)歯周外科手術

重度の歯周病では、歯肉を切開して深い部分の歯石や感染組織を取り除きます。

さらに歯周組織再生療法を併用して、失われた骨の回復を目指す場合もあります。

4)噛み合わせや生活習慣の改善

食いしばりや歯ぎしりがある場合はマウスピースで負担を減らします。

また禁煙や食生活改善も重要な治療の一環です。

歯周病治療後の

メインテナンス

1)定期検診

3ヵ月〜6ヵ月ごとに歯科医院で歯周ポケットの深さや出血の有無をチェックし、クリーニングを受けましょう。

再発予防には継続的な管理が欠かせません。

2)セルフケアの継続

歯科医院での治療だけでなく、患者様自身のセルフケアが何より重要です。

ブラッシングの質を高めることで治療効果が持続します。

歯周病を放置すると

どうなる?

1)歯の喪失

最初は気づきにくいのが歯周病の特徴です。

痛みが出るのは中等度以上となってからで、歯槽骨が半分以上とけてしまっているケースも多くあります。

歯周病が進行すると歯を支える骨が溶け、歯が抜け落ちる危険性があります。

2)全身疾患への影響

歯周病菌が血流に乗って全身に回り、動脈硬化や心筋梗塞、早産リスクを高めることが報告されています。

歯周病は歯肉縁の段階で

しっかりケアする

歯肉炎と歯周炎は放置すれば歯を失う大きな要因になりますが、正しい知識と治療、日常のセルフケアで予防、改善が可能です。

特に歯肉炎の段階であれば十分に治すことができ、歯周炎への進行を防げます。

歯肉の異常に気づいたら早めに歯科医院を受診し、定期的なメインテナンスを続けることが大切です。

自分の歯を一生守るために、今日から予防とケアを始めましょう。

歯周病・歯肉縁の治療は

ぜひ当院にご相談ください

当グループ医院ではお電話・WEBにてカウンセリングのご予約を受け付けております。

以下よりぜひ、お気軽にお問い合わせください。