⻭の根の腫れ・膿が

溜まる(⻭根嚢胞)の

原因とは?

症状と治療⽅法

について詳しく解説

歯の根元に違和感を感じた経験はありませんか?それは歯根嚢胞と呼ばれる病気かもしれません。

歯根嚢胞とは、むし歯や外傷などが原因で、歯の根の先に膿がたまる状態です。

自覚症状がないまま進行することも多く、気づいた時には骨が溶けているケースも少なくありません。

この記事では、歯根嚢胞ができる原因から、放置によるリスク、治療方法、再発予防まで、分かりやすく解説していきます。

歯根嚢胞とは?

歯根嚢胞とは

歯根嚢胞とは、歯の根の先端に発生する嚢胞性の病変で、多くの場合は細菌感染が引き金となって生じます。

歯根嚢胞は、歯の神経が死んでしまった歯や、過去に根管治療を受けた歯に多く見られます。

特に、歯の神経が細菌感染により壊死し、そのまま放置されることで、根の先端に膿の袋が形成されるケースが一般的です。

嚢胞の大きさは数ミリから数センチに及ぶこともあり、大きくなると顎の骨の吸収につながることもあります。

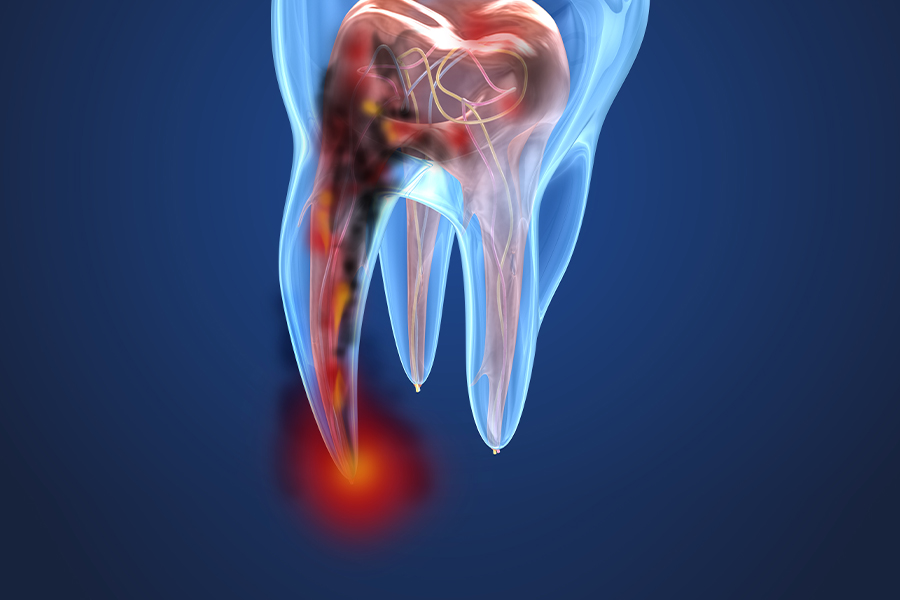

膿がたまるメカニズム

むし歯や外傷などによって歯の神経が壊死すると、歯の根の先端部から細菌や毒素が漏れ出します。

これにより、体の免疫反応が起こり、炎症性細胞が集まり膿が発生します。

通常、膿は体外に排出されますが、歯根嚢胞の場合は閉鎖された空間内に膿がたまり、徐々に袋状の構造を形成していきます。

この膿の袋は、内部に炎症細胞や壊死組織を含み、さらに増殖を続けて骨を圧迫、吸収してしまうこともあるため、放置してはいけません。

また、嚢胞の壁には上皮細胞が存在することがあり、それがさらに病変を拡大させる原因にもなります。

歯根嚢胞は基本的に良性の病変ですが、感染を繰り返したり、放置が長期化したりすると難治性になる恐れがあるため、早期治療が必要です。

歯根嚢胞の主な原因

むし歯の放置

歯根嚢胞の最も多い原因は、進行したむし歯です。

むし歯が歯の表面から内部に向かって進行すると、やがて歯の神経に到達します。

細菌感染により神経が死んでしまうと、歯の内部が無菌状態でなくなり、細菌が根の先まで侵入します。その結果、免疫反応が生じて膿がたまり、嚢胞が形成されるのです。

特に、神経がすでに死んでいる歯は痛みを感じにくいため、進行していても気づかれにくい傾向があります。症状が出た時にはすでに大きな嚢胞となっていることも多く、注意が必要です。

外傷によるもの

転倒や事故、スポーツ中の衝突などによって力がかかると、見た目には異常がなくても内部で神経が死んでしまうことがあります。

神経が壊死すると、歯の中で細菌の温床となり、感染が根の先に広がります。

このような非感染性外傷による神経の失活は時間が経ってから症状として現れることが多く、気づかないうちに歯根嚢胞ができていたというケースもあります。

前歯のように見た目を重視して神経を取らずに様子を見ることもありますが、症状がない場合でも定期的なチェックが欠かせません。

過去の根管治療の不完全さ

以前に根管治療を受けた歯でも、根管の中に細菌が残っていたり、充填材が不十分だったりすると、再び感染を起こすことがあります。

また、根管は非常に複雑な構造をしており、分岐やカーブがある場合には、すべての感染源を除去するのが困難な場合もあります。

そのため、治療後数年を経てから歯根嚢胞が見つかるケースも珍しくありません。

一度形成された嚢胞が再発を繰り返すようなケースでは、再根管治療では治らず、外科的な処置が必要になることもあります。

歯根嚢胞の症状

初期は無症状のことが多い

歯根嚢胞は初期の段階ではほとんど自覚症状がなく、歯科検診時のレントゲンやCT検査で偶然発見されるケースが多く見られます。

症状がないまま進行するため、気づかずに放置してしまうこともあります。

歯肉の腫れや違和感

嚢胞が徐々に大きくなってくると、歯肉に腫れや膨らみが生じることがあります。

噛んだ時に違和感があったり、圧を感じたりすることで異常に気づく方もいます。

膿が出る、顔が腫れる

さらに進行すると、歯肉にフィステルと呼ばれる膿の出口ができ、膿が出てくることがあります。

また、膿がたまって炎症が広がると、頬や顎が大きく腫れてしまい、発熱や倦怠感をともなう場合もあります。

ここまで進行した場合は、早急に治療を受ける必要があります。

歯根嚢胞の検査と診断

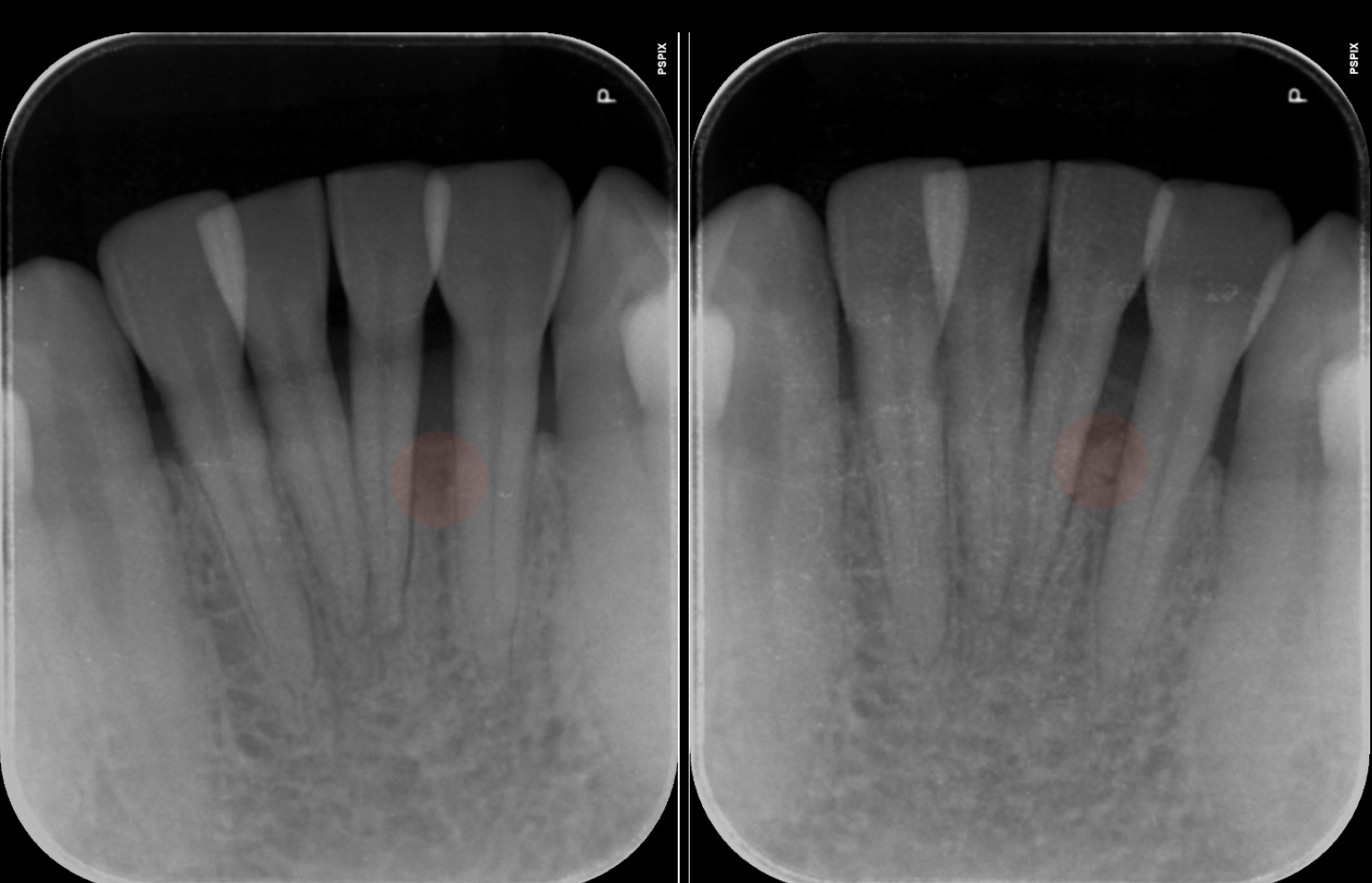

レントゲン検査

X線写真では、歯の根の先に黒く抜けた影として嚢胞が確認できます。

ただし大きさや位置によっては分かりづらい場合もあります。

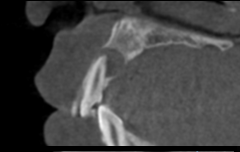

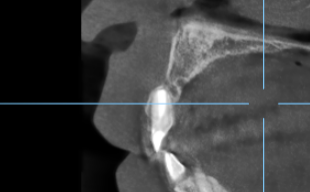

CTによる精密検査

三次元画像が得られる歯科用CTでは、嚢胞の位置や骨への影響などをより正確に把握することができます。

手術が必要なケースでは特に重要です。

歯髄の生死確認

神経が生きているかどうかを確認するテストも併用し、歯の状態を総合的に判断します。

外傷歯の場合などは特に有効です。

歯根嚢胞の治療方法

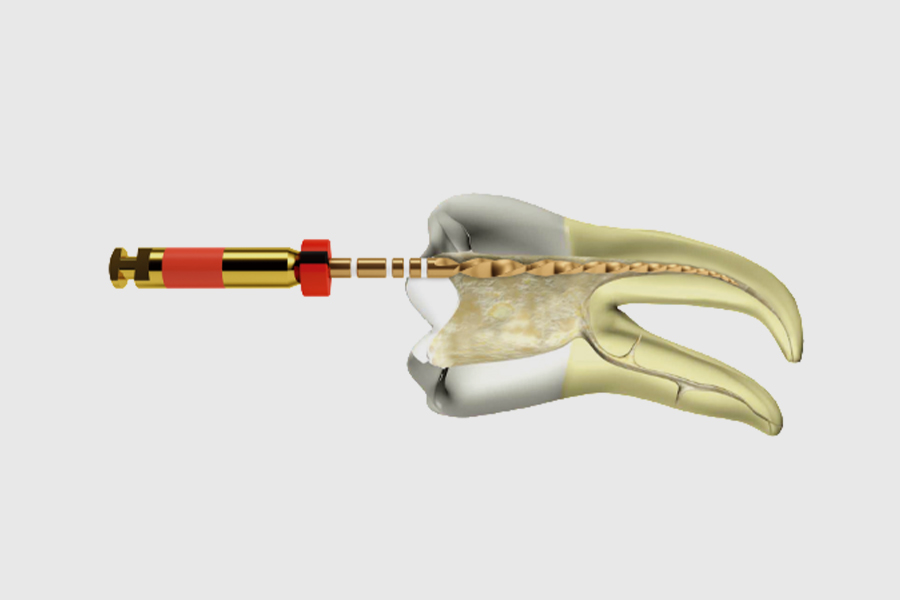

根管治療(再治療)

歯根嚢胞が比較的小さい場合は、再度の根管治療によって改善が期待できます。

感染源である根管内の細菌を取り除き、消毒した後に密閉することで、嚢胞が消失することがあります。

治療は数回に分けて行われます。

外科的歯根端切除術

根管治療だけでは嚢胞の改善が見込めない場合や、過去に治療を受けた歯で再発したケースでは、外科的な処置が必要となります。

歯根端切除術は、歯肉を開いて根の先端と嚢胞を一緒に除去する方法で、歯を残すことができる選択肢の一つです。

術後は数日間の腫れや軽い痛みが出ることもありますが、再発リスクを減らす有効な手段です。

抜歯

歯が大きく破壊されているなど、保存が困難な場合は抜歯が選択されます。

抜歯により嚢胞を完全に除去し、炎症の原因を取り除きます。

抜歯後は、機能回復のためにインプラント、ブリッジ、義歯などの補綴治療が必要になります。

再発を防ぐために

できること

定期的な歯科検診

歯根嚢胞は自覚症状がないまま進行するケースが多いため、3ヵ月に一度の定期検診とレントゲン撮影が予防につながります。

むし歯や歯周病の早期治療

歯根嚢胞の主な原因であるむし歯は、早期に発見して治療することが再発防止に直結します。

小さなむし歯であれば神経を残す治療が可能であり、将来的なリスクを大きく減らすことができます。

生活習慣の見直し

ストレスや喫煙、糖尿病などは口腔内の免疫力を落とすため、生活習慣の改善をすると再発リスクを減らすことができます。

早めの発見がカギ

歯根嚢胞は、進行すると顎の骨を溶かすなどの可能性がある一方で、早期発見、早期治療を行えば十分に治療できる疾患です。

痛みがないから大丈夫と思わずに、違和感を覚えた時や治療済みの歯に異常を感じた時は、早めに歯科医院を受診しましょう。

定期検診の重要性や、むし歯の早期対応を意識することで、歯根嚢胞の予防と再発防止につながります。

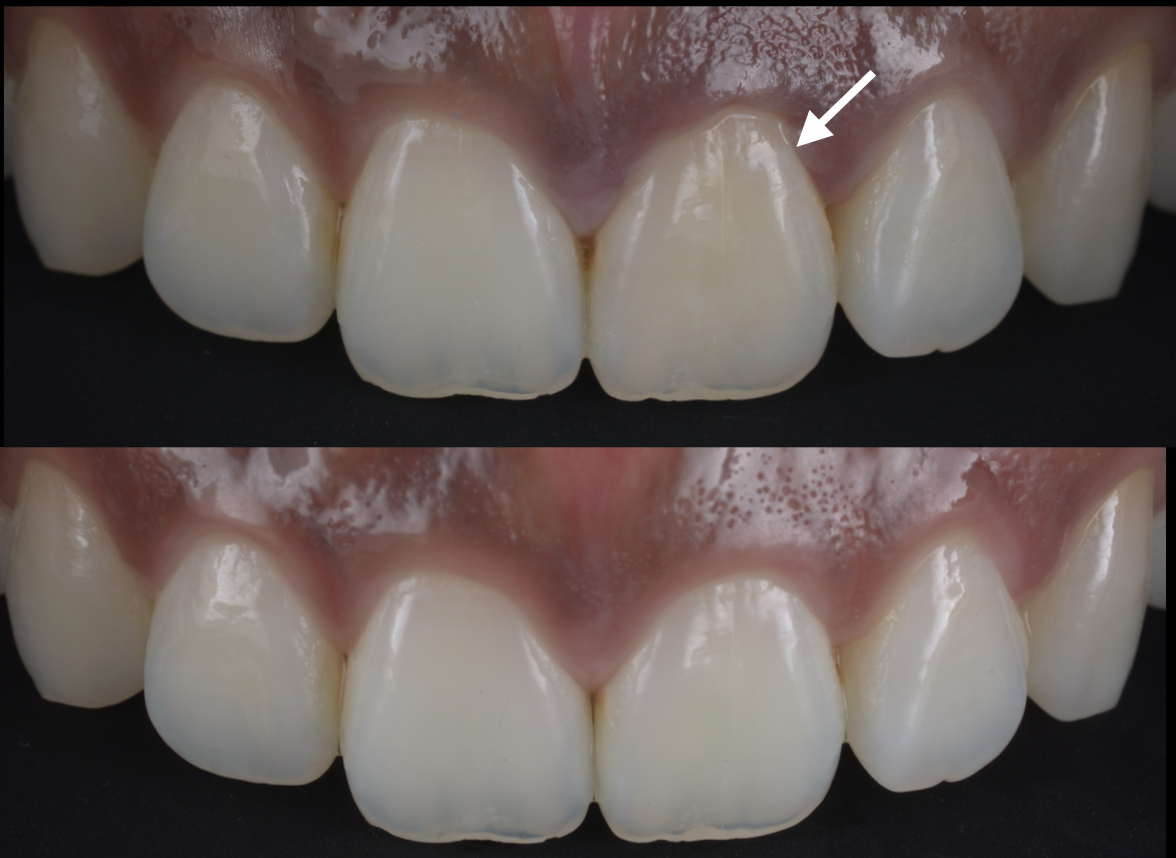

当院の歯根嚢胞治療の

症例実績

当グループ医院の歯根嚢胞の症例を以下にご紹介します。

当院の歯根端切除術の

治療症例実績

当グループ医院の歯根端切除術の症例を以下にご紹介します。

歯根嚢胞の治療は

ぜひ当院にご相談ください

当グループ医院ではお電話・WEBにてカウンセリングのご予約を受け付けております。

以下よりぜひ、お気軽にお問い合わせください。